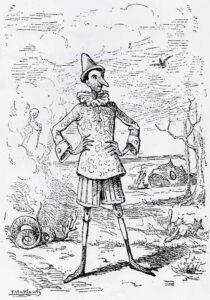

Nata e considerata come una storia per ragazzi, Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi ha originato nel corso di oltre 140 anni numerosi spunti di critica letteraria e altrettante interpretazioni alternative da renderla a tutti gli effetti un’opera di particolare interesse anche per gli adulti. La leggerezza quasi fiabesca che caratterizza le vicende del burattino si contrappone al contenuto sinistro e oscuro di eventi che non escludono un dolore sia fisico sia psichico che talvolta culmina con la morte. Dimentichiamo dunque l’immaginario fiabesco di Pinocchio popolato da un dolce gattino, una fata accondiscendente e un angelo custode con le sembianze di un grillo, perché tra le righe dello stile picaresco di Collodi si cela un viaggio simbolico agli inferi da cui Pinocchio emerge come una persona nuova.

Le sventure del burattino non sono solo le conseguenze della sua imprudenza, ma rappresentano delle opportunità di crescita e di acquisizione di alcune qualità morali che proprio non possiede, come l’altruismo, l’autocontrollo e la pazienza. Nei primi otto capitoli del racconto, Pinocchio può apprendere queste virtù da Geppetto e dal Grillo-parlante, ma la sua incapacità di imparare e la sua disubbidienza lo portano ad allontanarsi da casa e a iniziare le sue avventure.

Nel momento in cui Geppetto sta lavorando al «semplice pezzo di legno da catasta», egli si accorge gradualmente della natura di ciò che sta plasmando, attribuendo agli occhi del burattino un termine dispregiativo («occhiacci di legno») e rimproverandolo ripetutamente:

Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso; ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere: e cresci, cresci, cresci diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai.

Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo; ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo.

Dopo il naso, gli fece la bocca.

La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo.

– Smetti di ridere! – disse Geppetto impermalito; ma fu come dire al muro.

– Smetti di ridere, ti ripeto! – urlò con voce minacciosa.

Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua.

Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene, e continuò a lavorare.

Dopo la bocca, gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani.

Appena finite le mani, Geppetto senti portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su, e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino.

– Pinocchio!… rendimi subito la mia parrucca!

E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato.

A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era stato mai in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio, gli disse:

– Birba d’un figliuolo! Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre! Male, ragazzo mio, male!

E si rasciugò una lacrima.

La creazione del burattino termina con l’intaglio delle gambe e dei piedi che, non appena toccano terra, conducono Pinocchio fuori casa per correre a perdifiato attraverso le vie del paese, producendo un tale fracasso da divertire i passanti. Tra questi, un carabiniere riesce finalmente ad agguantare il burattino così da poterlo riconsegnare a Geppetto che, avendo ormai perso la pazienza, si scaglia contro di lui, scatenando le lamentele della gente del posto che lo addita come un tiranno che sarebbe capace di fare a pezzi Pinocchio. Il burattino viene rimesso in libertà, mentre Geppetto viene condotto in prigione perché «accusato di essere un torturatore, un uccisore. L’accusa è socialmente in contraddizione, ma filosoficamente non è che la ripetizione di una denuncia che tutti patiscono: ha accettato di essere padre»1G. Manganelli, Pinocchio: un libro parallelo, Milano, Adelphi, 2002, p. 32..

Rimasto dunque temporaneamente senza padre, Pinocchio s’imbatte nella prima figura non genitoriale significativa per la sua evoluzione: l’onorabile Grillo-parlante. Gli avvertimenti del Grillo sulle conseguenze della disobbedienza e della pigrizia porteranno subito il burattino a perdere la pazienza:

– Bada, Grillaccio del mal’augurio!… se mi monta la bizza, guai a te!

– Povero Pinocchio! Mi fai proprio compassione!…

– Perché ti faccio compassione?

– Perché sei un burattino e, quel che è peggio, perché hai la testa di legno.

A queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutt’infuriato e preso sul banco un martello di legno lo scagliò contro il Grillo-parlante.

Forse non credeva nemmeno di colpirlo: ma disgraziatamente lo colse per l’appunto nel capo, tanto che il povero Grillo ebbe appena il fiato di fare crì – crì – crì, e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete.

Questo atto rappresenta a tutti gli effetti il primo e unico delitto di Pinocchio2G. Agamben, Pinocchio. Le avventure di un burattino doppiamente commentate e tre volte illustrate, Torino, Einaudi, 2021, p. 46. che viene poi punito con una sofferenza fisica e simbolica nei quattro capitoli successivi. A tal proposito, dopo aver ucciso il Grillo, il burattino impara una lezione sul valore della vita quando dall’uovo che aveva rotto per prepararsi una frittata nasce un pulcino. Da agente della morte Pinocchio si trasforma inavvertitamente in un agente della vita, permettendo al pulcino di fare «ciò che non può né vuole fare per sé, ovvero nascere e trasformarsi»3G. Agamben, Pinocchio. Le avventure di un burattino doppiamente commentate e tre volte illustrate, Torino, Einaudi, 2021, p. 51..

Ancora affamato, il burattino esce dunque di casa per recarsi in paese alla ricerca di cibo, ma in quella «nottataccia d’inferno»4È opportuno osservare come le prime edizioni dell’opera riportassero l’espressione «nottataccia d’inverno», indicando in questo modo il periodo della nascita di Pinocchio e giustificando l’impiego che Mastro Ciliegia avrebbe fatto di quel pezzo di legno («nelle stufe e nei caminetti» «per riscaldare le stanze»). Il refuso «d’inferno», però, meglio esprime l’atmosfera angosciante e terrificante in cui si ritrova il protagonista, preannunciando il pericolo del fuoco che di lì a poco avrebbe bruciato i piedi di Pinocchio. trova tutto buio e deserto, con botteghe e porte di casa chiuse, come se fosse in realtà «il paese dei morti». Colto infine dalla disperazione, Pinocchio inizia a suonare ininterrottamente il campanello di una casa nella speranza di ricevere un tozzo di pane, ma tutto ciò che ottiene dal «vecchino» svegliatosi nel bel mezzo della notte è un’enorme catinellata d’acqua che lo bagna «come un pulcino», richiamando così il pulcino scappato poco prima dall’uovo. È curioso come quello stesso guscio d’uovo venga poi impiegato da Geppetto per impastare la colla con cui attacca i nuovi piedi di Pinocchio dopo che se li era accidentalmente bruciati sul caldano pieno di brace accesa. In seguito a questo gesto di amore genitoriale, Pinocchio s’impegna a essere buono e ad andare a scuola, ma queste promesse diventano difficili da mantenere non appena il protagonista si lascia alle spalle la porta di casa e s’imbatte nell’immenso mondo esterno, affrontando così delle situazioni ancora più feroci di quella notte infernale in compagnia di personaggi sempre più misteriosi.

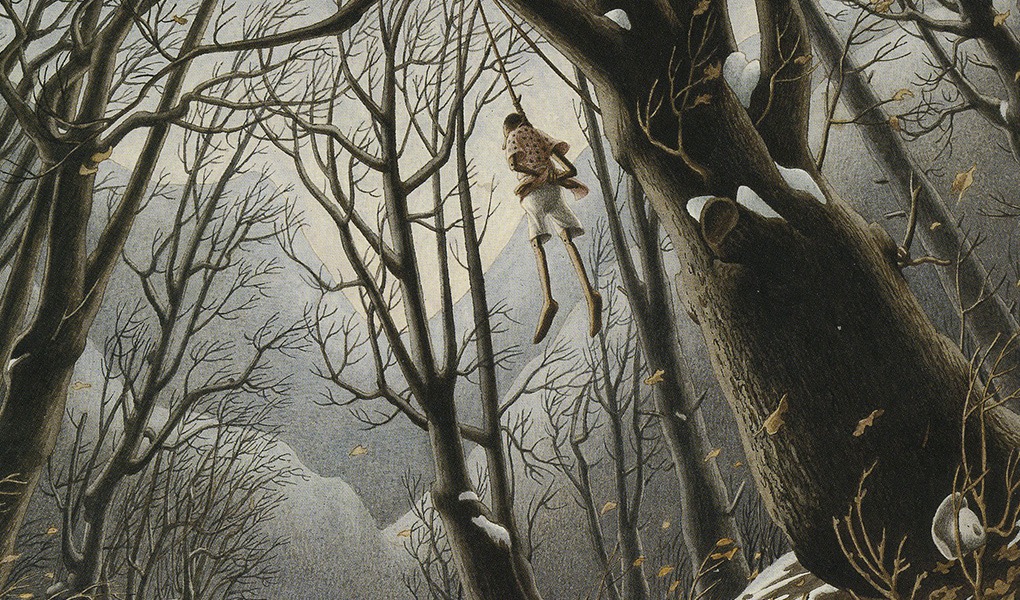

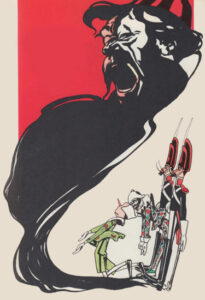

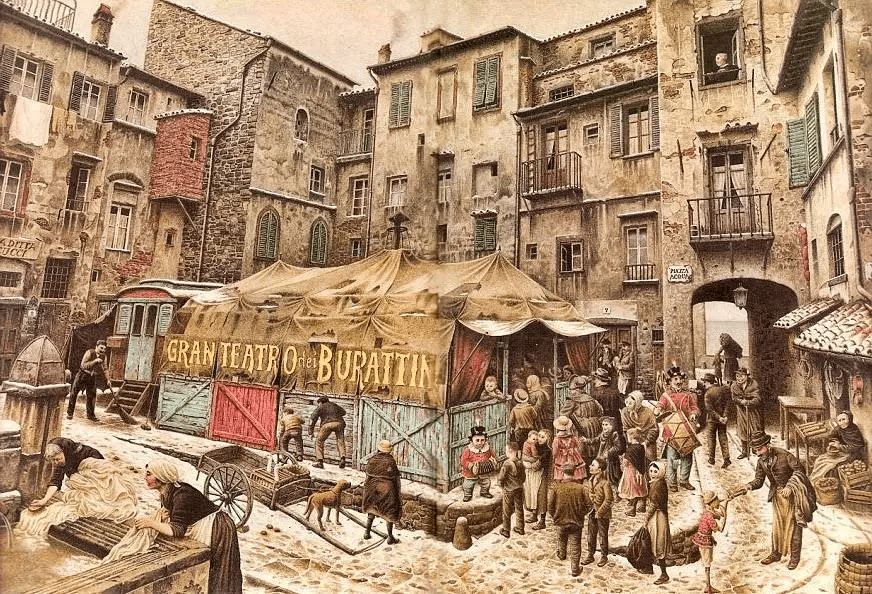

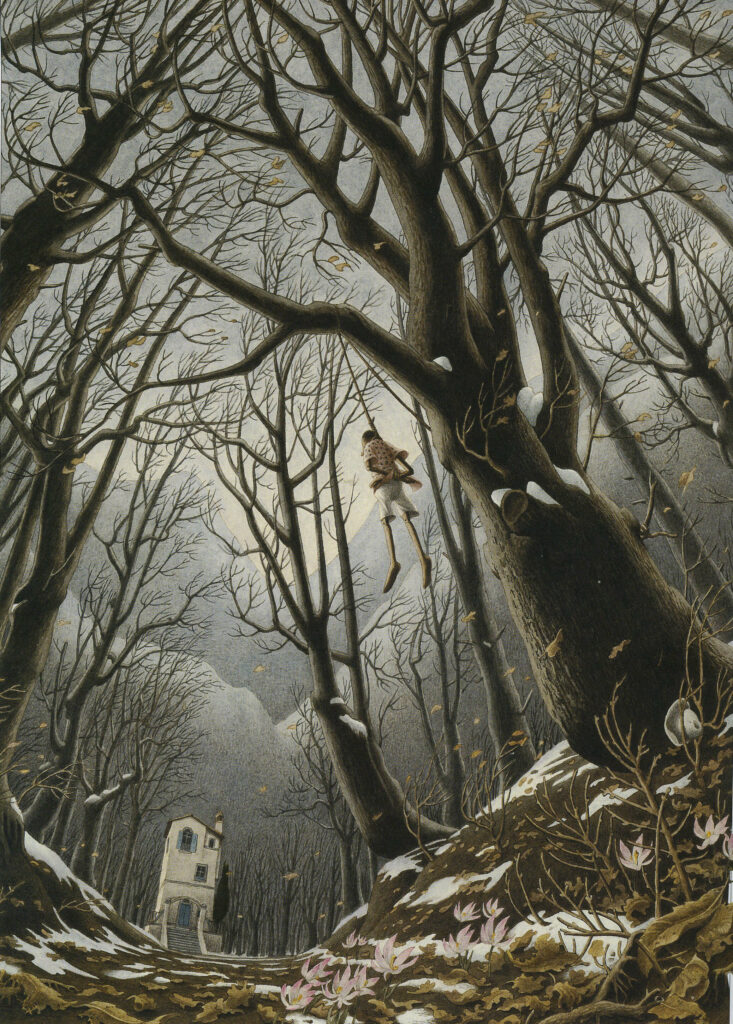

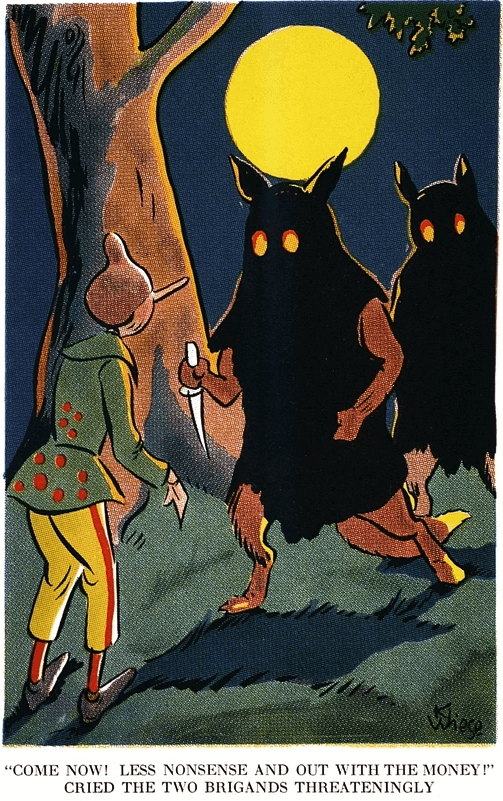

Da questo momento inizia per Pinocchio la discesa agli inferi attraverso avventure caratterizzate dalle tradizionali immagini del fuoco infernale, come nella scena in cui Mangiafoco chiede che gli venga portato il burattino per dare «una bellissima fiammata all’arrosto» di montone che avrebbe mangiato per cena oppure quando Pinocchio si arrampica su un albero per scappare dagli assassini che, però, «raccolto un fastello di legna secche a piè del pino, vi appiccarono il fuoco». Il protagonista ha bisogno di queste esperienze atroci e spaventose per ammettere la realtà della morte. L’uccisione del Grillo e il rifiuto dell’esistenza degli assassini rispecchiano infatti l’iniziale ignoranza del burattino circa la fragilità della vita per piegarsi in seguito alla possibilità della morte. Pinocchio deride gli assassini nel loro tentativo di pugnalarlo e agonizza teatralmente quando viene impiccato su una quercia:

Intanto s’era levato un vento impetuoso di tramontana, che soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa. E quel dondolìo gli cagionava acutissimi spasimi, e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro.

A poco a poco gli occhi gli si appannavano; e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all’altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo… e balbettò quasi moribondo:

– Oh babbo mio! se tu fossi qui!…

E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito.

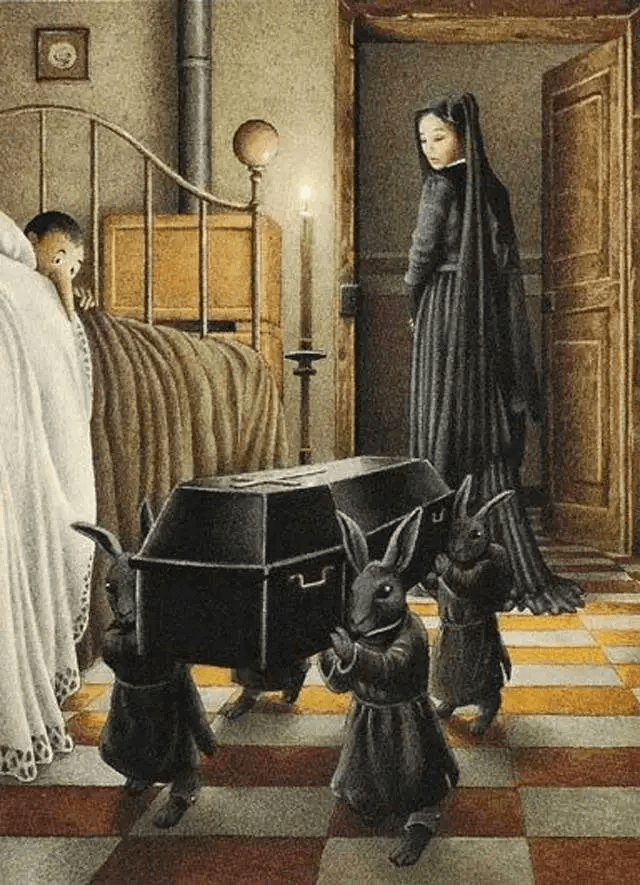

Tuttavia, nemmeno questa terribile esperienza è capace di impressionare e spaventare Pinocchio. Quando viene portato in fin di vita a casa della Fata turchina, non vuole bere la medicina per guarire dalla febbre causatagli dalla notte esposto alle intemperie («Piuttosto morire, che bevere quella medicina cattiva») e solamente quando fanno il loro ingresso «quattro conigli neri come l’inchiostro, che portavano sulle spalle una piccola bara da morto» intenzionati a portarlo via, il burattino implora di bere la medicina perché non vuole morire.

Pinocchio non sarebbe mai riuscito a sopravvivere a queste ordalie senza l’aiuto dei suoi amici, in particolare di quelli sovrannaturali o preternaturali. Come Dante, ha bisogno del suo Virgilio. Come Odisseo, ha bisogno della sua Atena. Il fantasma del Grillo-parlante e la Fata turchina sono le sue guide nell’acquisizione e nella messa in pratica dei principi dell’altruismo e della disciplina. Prima che venga schiacciato dal martello, il Grillo avverte Pinocchio che i fannulloni finiscono inevitabilmente in carcere o all’ospedale, ma il burattino non dà peso alle parole della sua guida, finendo così prima nella prigione del giudice-Gorilla e poi nella clinica miracolosa della Fata. Se Pinocchio è impetuoso, il Grillo è un’anima paziente che non porta rancore al burattino per averlo ucciso, perché appunto ritorna nel mondo dei vivi in modo tale da aiutarlo ben tre volte. In un primo momento, appare come fantasma per metterlo in guardia (inutilmente) sugli assassini. Poi, compare come uno dei membri del consiglio dei medici della Fata che mette Pinocchio di fronte alla dura verità:

– E lei non dice nulla? – domandò la Fata al Grillo-parlante.

– Io dico che il medico prudente quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare, è quella di stare zitto. Del resto quel burattino lì non m’è fisonomia nuova: io lo conosco da un pezzo!…

Pinocchio, che fin allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso, che fece scuotere tutto il letto.

– Quel burattino lì, – seguitò a dire il Grillo-parlante, – è una birba matricolata…

Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito.

– È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo.

Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli.

– Quel burattino lì è un figliuolo disubbidiente, che farà morire di crepacuore il suo povero babbo!…

A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti, allorché sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio.

Infine, nell’ultimo capitolo, il Grillo funge da intermediario della Fata quando Pinocchio si dimostra finalmente degno di diventare un bambino vero. Per tutto il racconto, il Grillo figura dunque come un affidabile consigliere dell’altro mondo.

La Fata turchina, invece, può essere considerata come l’influenza decisiva e altresì fondamentale per l’evoluzione di Pinocchio. Non c’è dubbio che il sacrificio di Geppetto e i consigli del Grillo siano importanti, ma la pazienza costante e i poteri magici della Fata sono le più grandi risorse a disposizione del burattino. La sua figura celestiale è la rappresentazione dell’archetipo della madre senza figlio che funge anche da legame vitale nei momenti della morte e della metamorfosi. Non solo facilita quindi le resurrezioni di Pinocchio e la sua trasformazione finale in bambino, ma lei stessa affronta delle morti rituali, risurrezioni e trasmutazioni per aiutare suo figlio adottivo. La Fata è innanzitutto e soprattutto in possesso di poteri magici che le permettono, ad esempio, di battere le mani tre volte5Il numero tre è un dettaglio significativo nel racconto, perché, dopo aver salvato Pinocchio, la Fata chiama a sé tre dottori e perdona al burattino tre bugie. Il protagonista è minacciato da tre tipi di fuoco e altrettante volte viene soffocato (prima dalla fune per l’impiccagione, poi dal collare per fare da cane da guardia nel campo del contadino e infine dalla cavezza che lo tiene legato una volta trasformatosi in asino). Geppetto cerca suo figlio per tre mesi e il Colombo che conduce Pinocchio da suo padre afferma di averlo incontrato tre giorni prima. È probabile che l’uso frequente del numero tre sia un richiamo a Dante, ma potrebbe anche essere stato un espediente usato da Collodi per dare un tocco più magico al mondo immaginario personificato dalla Fata-maga. per comandare a un grosso falco di salvare Pinocchio dalla quercia a cui era impiccato.

La Fata è il personaggio più interessante della storia per la sua simbologia e il ruolo che ricopre. Quando Pinocchio è inseguito dagli assassini, la Fata appare per la prima volta come il fantasma di una bambina morta affacciata ad una finestra.

E dopo una corsa disperata di quasi due ore, finalmente tutto trafelato arrivò alla porta di quella casina e bussò.

Nessuno rispose.

Tornò a bussare con maggior violenza, perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori.

[…] Cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un’immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall’altro mondo:

– In questa casa non c’è nessuno. Sono tutti morti.

– Aprimi almeno tu! – gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi.

– Sono morta anch’io.

– Morta? e allora che cosa fai costì alla finestra?

– Aspetto la bara che venga a portarmi via.

Appena detto così, la bambina disparve, e la finestra si richiuse senza far rumore.

– O bella bambina dai capelli turchini, – gridava Pinocchio, – aprimi per carità! Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass…

Ma non poté finir la parola, perché sentì afferrarsi per il collo, e le solite due vociaccie che gli brontolarono minacciosamente: – Ora non ci scappi più!

Quando Pinocchio viene impiccato dagli assassini, la Fata avrebbe potuto salvarlo, ma decide invece di aspettare per insegnare al burattino il valore della vita. Dopo essere stato curato, il burattino decide quindi di andare incontro a Geppetto, promettendo alla Fata di tornare prima dell’imbrunire. Le cose andranno però diversamente, perché prima Pinocchio perde le monete d’oro che avrebbe dovuto conservare, poi trascorre un breve periodo come cane da guardia di un contadino e infine viene mandato in prigione per quattro mesi. Tuttavia, queste lezioni non sono efficaci quanto la vista della tomba della Fata, perché solo in questo momento Pinocchio comprende il significato della morte ed esprime il suo desiderio di morire per lasciarla vivere.

QUI GIACE LA BAMBINA DAI CAPELLI TURCHINI

MORTA DI DOLORE PER ESSERE STATA ABBANDONATA

DAL SUO FRATELLINO PINOCCHIO

D’ora in poi, la Fata ricopre il ruolo di sorella e di madre per il burattino che ha ormai manifestato una parvenza di pietà filiale, accettando la guida di un adulto. Ma, ancora una volta, Pinocchio disobbedisce alla sua nuova madre scappando con Lucignolo alla volta del Paese dei Balocchi.

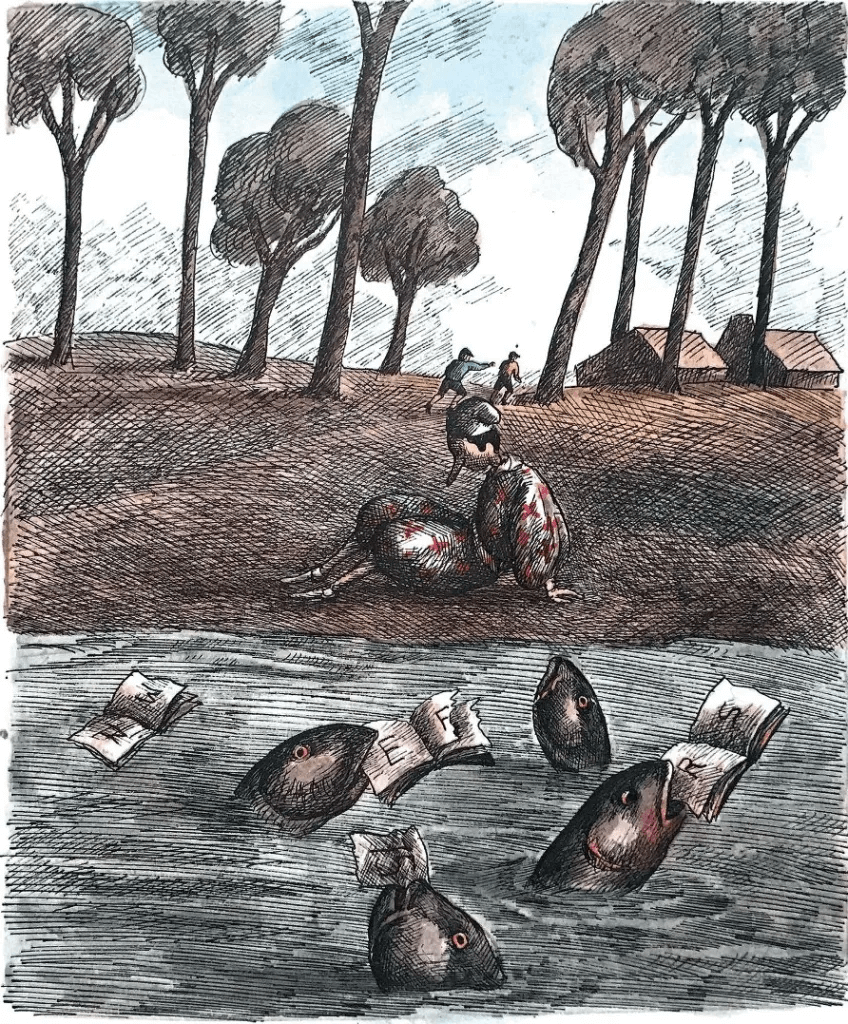

Il Paese dei Balocchi è caratterizzato da alcuni elementi specifici dell’Ade, a partire da Caronte, qui interpretato da un cocchiere silenzioso che durante la notte accompagna i bambini nel paese di Cuccagna. Nonostante si rivolga ai ragazzini «con mille smorfie e mille manierine», egli è capace di staccare con un morso metà orecchio a un ciuchino disubbidiente. Collodi fornisce inoltre un interessante dettaglio sul cocchiere e sulla sua natura ultraterrena, facendogli cantare: «Tutti la notte dormono / E io non dormo mai…». Naturalmente, Pinocchio e Lucignolo non prestano attenzione all’avvertimento del cocchiere stesso («Tienlo a mente, grullerello! I ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri, per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti, non possono far altro che una fine disgraziata!… Io lo so per prova!… E te lo posso dire! Verrà un giorno che piangerai anche tu, come oggi piango io… ma allora sarà tardi!…») e devono trasformarsi in asini prima che vedano la loro imprudenza, mentre l’autore anticipa abilmente la verità ai suoi lettori.

Giunti nel Paese dei Balocchi, comincia la tortura infernale dei bambini che culmina con la trasformazione in asini, rimandando alla legge del contrappasso nell’Inferno dantesco. Pinocchio aveva già subíto una sorta di disumanizzazione quando era diventato il cane da guardia del contadino, ma in quell’episodio stava solamente ricoprendo un ruolo: nel Paese dei Balocchi, invece, il cambiamento è reale. La sua incapacità di prestare attenzione agli avvertimenti si conclude con la sua retrocessione di qualche grado all’interno della grande catena dell’essere.

A tale proposito, è importante evidenziare due punti cruciali nella conclusione dei capitoli ambientati nel Paese dei Balocchi. Innanzitutto, a differenza degli altri bambini-asini, Pinocchio viene aiutato perché merita di essere salvato avendo imparato ad amare, mentre Lucignolo non è mai stato istruito e pertanto muore con le sembianze di un asino. In secondo luogo, sebbene il protagonista riassuma la sua forma originale di legno, egli non è un mero burattino trascinato qua e là da influenze buone e cattive: Pinocchio emerge con un nuovo senso di autodeterminazione, pronto a essere un eroe.

Il salvataggio di Geppetto dal terribile pescecane è un atto eroico volontario che, a differenza di qualsiasi azione precedente, Pinocchio intraprende con determinazione e previdenza. Entrare nella bocca cavernosa del pescecane rappresenta un’altra discesa rituale, al termine della quale il burattino incontra Geppetto, a cui rinfocola la speranza e la volontà di scappare: «Montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte. Al resto ci penso io.».

Nel capitolo conclusivo del racconto, avviene finalmente la metamorfosi del burattino in un bambino vero. L’eroismo, però, non è sufficiente per potersi trasformare in un essere umano: Pinocchio deve liberarsi della pigrizia e imparare a lavorare sodo per ottenere ciò che desidera, perciò lavora incessantemente al posto dell’ormai invalido Geppetto. La sua vita da bambino vero è silenziosa e solenne quanto la sua esistenza da burattino era irrispettosa e turbolenta. Per sottolineare il motivo della morte e della resurrezione, Pinocchio vede la sua immagine di bambino allo specchio «cogli occhi celesti e con un’aria allegra e festosa come una pasqua di rose».

Rinascere, però, non significa solamente rivivere. Attraverso il suo viaggio farsesco, Pinocchio riesce quindi a raggiungere un nuovo stato da bambino vero. Collodi non ci mostra Pinocchio come un adulto, ma, tramite un simbolismo epico, ci presenta il suo potenziale da adulto. Il burattino diventato ragazzo è un eroe che ogni bambino può diventare a sua volta. Pinocchio è l’insegnamento che Collodi vuole lasciare ai bambini attraverso le sfide e i trionfi del protagonista in termini di elementi mitici normalmente riservati agli adulti.

Per approfondire

Carlo Collodi

Le avventure di Pinocchio

illustrato da Enrico Mazzanti

Giunti, 2002, pp. 240

acquistabile qui

Carlo Collodi

Le avventure di Pinocchio

illustrato da MinaLima

L’ippocampo, 2020, pp. 288

acquistabile qui

Giorgio Agamben

Pinocchio.

Le avventure di un burattino doppiamente commentate e tre volte illustrate

Einaudi, 2021, pp. 176

acquistabile qui