Talvolta la conoscenza va tramandata in segreto, come una frase sussurrata all’orecchio di un bambino, l’eco custodita dentro una conchiglia di mare. In simili toni, Virginia Woolf rievoca, in Uno schizzo del passato1A Sketch of the Past, 1939. Si riporta il testo nella traduzione di Nadia Fusini Scene di vita vissuta. Uno schizzo del passato – Sono una snob?, Feltrinelli, 2024. Allo stesso modo, i passi a seguire sono tratti dai romanzi La stanza di Jacob e Le Onde, a cura di N. Fusini., uno dei momenti più folgoranti della sua infanzia, quando suo fratello Thoby le regalò una lezione preziosa:

Fu grazie a lui che sentii parlare per la prima volta degli antichi greci. Il giorno dopo che tornò da Evelyns, la prima volta, era tutto timido, strano, e cominciammo a salire e scendere insieme su e giù per le scale, e mi raccontò la storia di Ettore e di Troia. Sentivo che era troppo timido per parlarne da seduti, e perciò continuammo a salire e scendere i gradini, e mi raccontava la storia a sussulti, eccitato.

L’episodio le avrebbe impresso all’istante la fascinazione per la cultura classica, nutrita in futuro da una forte passione per le lingue antiche. Mentre i fratelli maschi potevano godere di una solida educazione di stampo tradizionale, sulla linea diretta dalle public schools ai college, le ragazzine Stephen – straordinariamente curiose e capaci – venivano educate finemente in casa dai genitori, trascorrendo il tempo tra libri e pennelli. Più tardi, la sorella Vanessa arrivò a frequentare la prestigiosa Royal Academy of Arts, diventando una delle allieve più dotate nei corsi del ritrattista Sir Arthur Cope. Dal canto suo, Virginia avrebbe temperato la frustrazione di “non sapere il greco”2“On Not Knowing Greek”, The Common Reader, 1925.: per avvicinarsi a quella lingua da sogno, cominciò a prendere lezioni private sotto Clara Pater (sorella di Walter), al King’s College Ladies’ Department di Londra.

Era anzitutto il legame con Thoby a ravvivare la fiamma di quel sapere proibito, il filo rosso che la univa a lui, oltre il tempo e la distanza. Più lo vedeva sforzarsi sui passi di Eschilo, Euripide, Aristofane, soddisfatto di tradurre Omero, anche annoiato alle volte – mentre disegnava uccelli ai margini dei manuali di letteratura e nella sua copia di Pindaro – e più cresceva la curiosità del privilegio, l’aspirazione a una formazione tanto ricca e stimolante man mano che ne andava creando una per sé.

Nuovi Brontë, i prodigi Stephen erano anche impegnati nella redazione di un giornalino tutto loro, «Hyde Park Gate News»: una miscellanea di memorie famigliari, impressioni personali e aneddoti divertenti sui principali avvenimenti domestici. Tra le righe della futura scrittrice, si ravvisa già l’inclinazione di una fantasia eccezionale, animata dalla vividezza delle immagini e dal brio dell’humour giovanile. Sotto le sue testate apparivano colonnine di inserti come: «Thoby preferiva la compagnia di suo padre alle arance, e noi speriamo che tutti i giovani facciano lo stesso» oppure «Mastro Thoby è arrivato qui di venerdì. È più alto di almeno cinque centimetri rispetto a sua sorella Vanessa – le gambe hanno assunto dimensioni da gigante, e ha le ossa grosse».

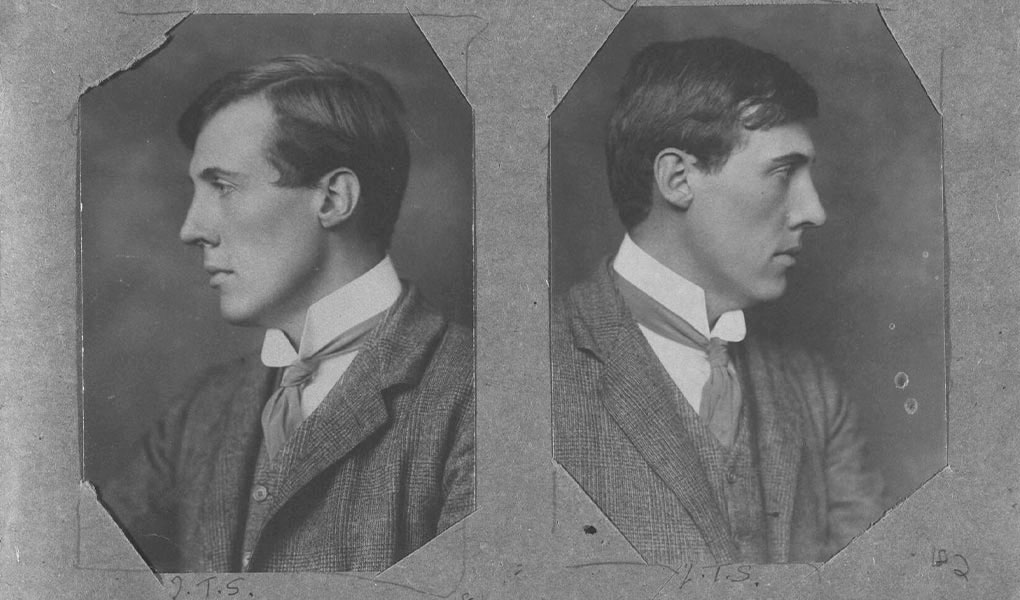

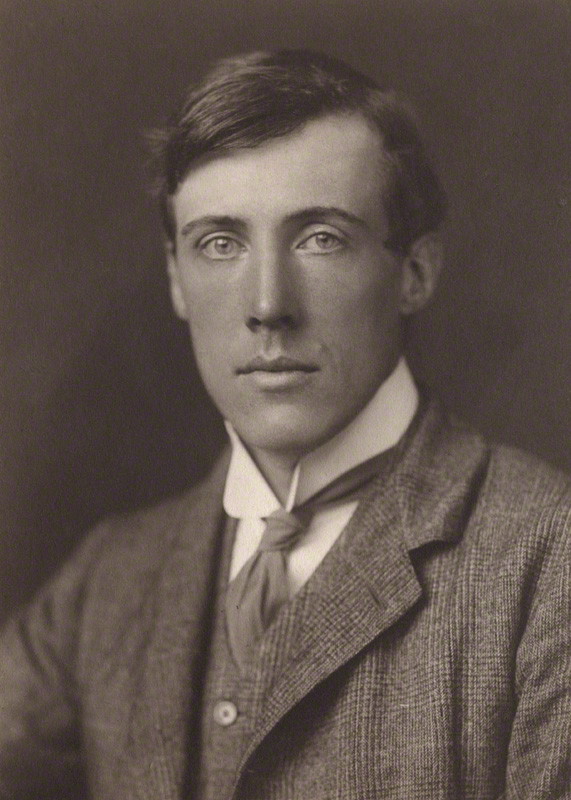

Secondogenito adorato e tanto atteso dal padre Leslie, il bambino vivace e impacciato, che amava inseguire farfalle e animali selvatici, sarebbe sbocciato in un fiore di ragazzo, affinando tratti e maniere. Bello, austero, aveva il portamento di un chierico. Così, assumeva gli atteggiamenti del patriarca, appellato da George Meredith come “un Febo Apollo tramutato in frate”. Gli si sedeva accanto con rispetto, devozione, che ispirava in tutti.

A un primo sguardo, spiccava nel fisico statuario per cui era soprannominato “Il Goto” – una vera colonna portante – fra gli amici, il torso simile a un dio greco al Louvre. Dietro la figura del giovane gentleman, l’avvenenza fisica e il fascino abbagliante celavano una natura riservata e silenziosa, quasi imperscrutabile. I modi controllati e il linguaggio forbito dal tipico accento oxbridge si accompagnavano a una maturità sviluppata anzitempo, una volontà ferma, indomita, che lo rendevano una fonte di sicurezza per i suoi cari. Secondo Virginia, possedeva più di chiunque altro la tendenza all’amicizia immediata, una qualità che faceva della sua compagnia un’esperienza unica e appagante.

Mi raccontò dei ragazzi di Evelyns. E le stesse storie si ripeterono poi a Clifton e a Cambridge. Conobbi tutti i suoi amici così, grazie ai suoi racconti. Aveva il dono dell’amicizia, voleva davvero bene ai suoi amici. Lo divertivano. Capii che gli piacevano Evelyns e Clifton perché gli piaceva stare da solo, per conto suo, avere la sua vita, e si sentiva ammirato, ma anche lì dominava. Comandava. Non si lasciava influenzare. E sapeva gestire le difficoltà. Era molto filosofico, molto a suo agio a scuola, più di Adrian. Aveva coscienza dei suoi diritti. […] Non si lasciava scavalcare, né maltrattare. […] Ma neppure voleva a tutti i costi vincere; ammirava i compagni bravi a giocare a pallone, come quelli bravi in latino, ma senza invidia. Sentivo che era padrone di sé, conosceva le sue qualità e potenzialità, sapeva che le avrebbe realizzate al momento giusto, e si poteva perciò godere senza ansia qualsiasi cosa gli capitasse a Clifton. Era tollerante, non dava giudizi, non era precoce, si prendeva il suo tempo con serenità.

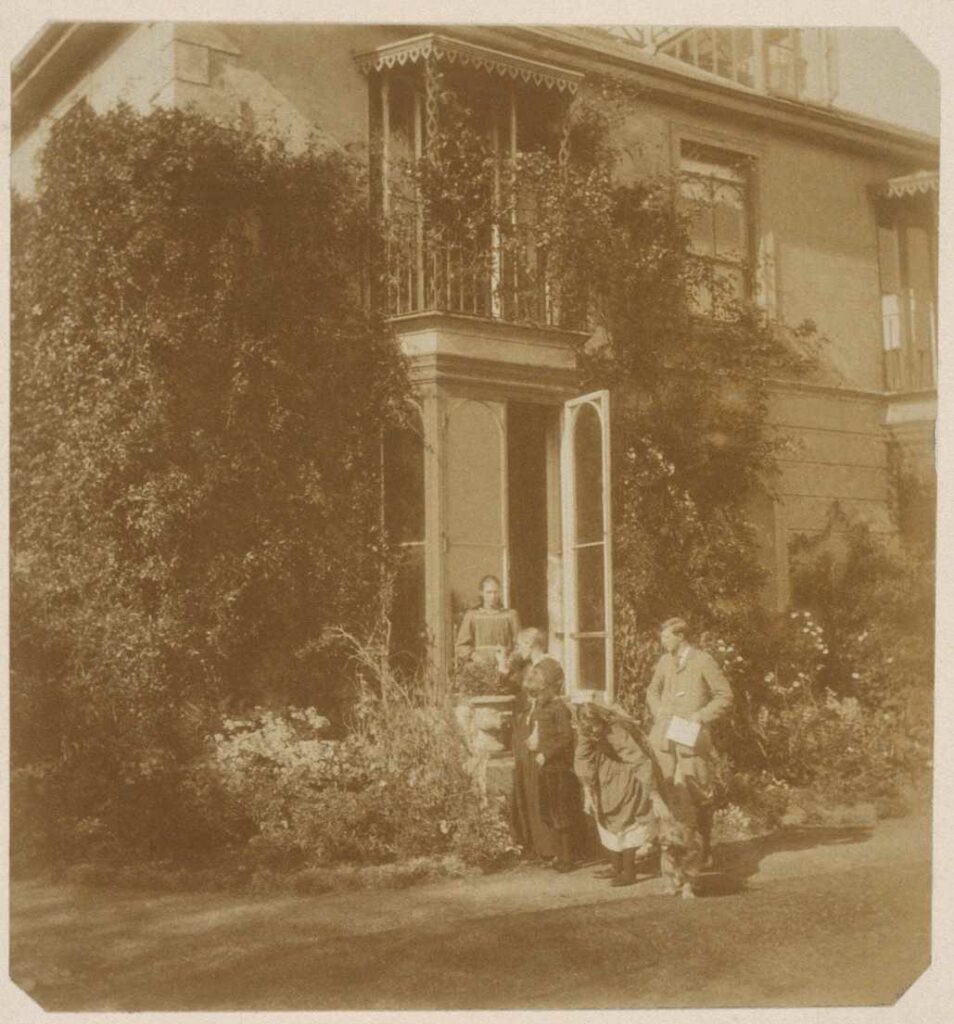

Fra i ricordi più felici, sopraggiungeva spesso la nostalgia delle ore di luce in cui, da bambini, si rotolavano sul prato della casa di vacanze a St. Ives, in Cornovaglia, ed era sempre una guerra dichiarata, tra gelosie infantili e innumerevoli partite di cricket giocate sulla riva fino a sera.

Quando entrò nella scuola preparatoria di Evelyns e da lì a Clifton, vicino Bristol, dov’era avviato agli studi classici, abituato a rimanere lontano dalla famiglia per la maggior parte dell’anno e immerso nella vita collegiale, non sembrava più lo stesso. Cresceva velocemente e come altri coetanei si teneva dentro i propri segreti e timori, cercando riparo nelle amicizie fraterne. Col tempo, Thoby era diventato un mistero, forse più distaccato ma sempre adorabile, aveva imparato a nascondersi pur restando costantemente al centro dell’attenzione. Bastava sentirne la presenza durante i ritorni in famiglia per trasmettere alle sorelle l’impressione di una pace immota, a richiamare come un magnete la loro assoluta ammirazione nel rigore del riserbo.

Dietro quella riservatezza però, quando stava con noi, anche se non diceva una sola parola riguardo ai propri sentimenti, percepivo l’affetto, un affetto muto, e l’orgoglio di noi, e anche una certa malinconia – forse la morte della mamma e di Stella lo avevano reso più adulto della sua età.

Risale a quei giorni di scuola un primo insuccesso in latino e greco, seguito dalla mancata ammissione a Eton di cui tanto si prese a chiacchierare in casa. Neanche questo l’aveva scoraggiato del tutto, perché il talento non gli mancava. Era comunque destinato a grandi cose, forse a essere eletto, un giorno, nella schiera dei migliori esponenti dell’intelligentsia britannica, se solo avesse avuto il tempo di far sentire al mondo la propria voce.

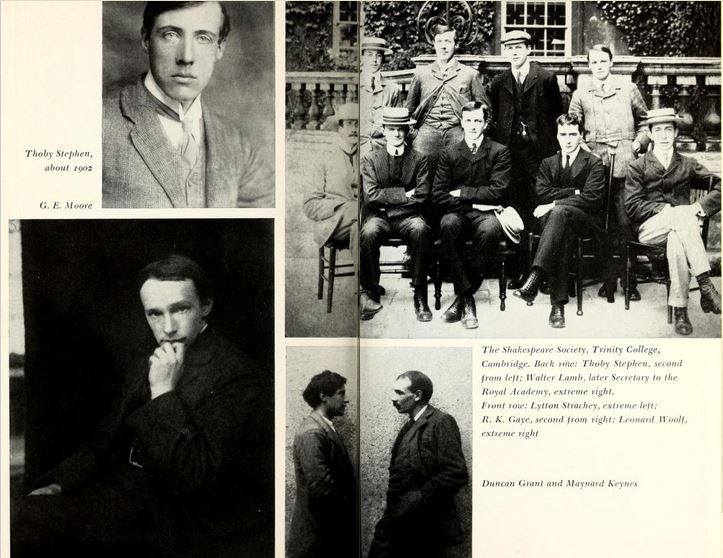

Una volta iscritto a Cambridge, si era subito distinto per doti e carisma presso il Trinity, accogliendo nelle sue stanze i nomi di punta del college, tra cui Walter Lamb, il classicista segretario della Royal Academy. Adocchiato per bellezza e capacità dalle tante confraternite studentesche, si era affiliato all’associazione drammatica votata al Bardo, la Shakespeare Society, a cui partecipava attivamente. E soltanto per poco non fu ammesso al tavolo degli Apostoli, la segreta élite filosofica a cui appartenevano gli amici più stretti, nonché futuri membri del Gruppo di Bloomsbury, che frequentava fuori dalle aule: Lytton Strachey, Leonard Woolf, Edward Morgan Forster, Roger Fry, fra i più celebri.

Difatti, fu proprio Thoby a riunire attorno a sé il gruppo originario del “Vecchio Bloomsbury”, quello che verrà chiamato dai suoi continuatori “Memoir Club”, nato come una società di conversazione e ritrovo informale, da cui prese avvio la comunità di amici intellettuali, artisti e letterati più rivoluzionari e anticonformisti del primo Novecento, in materia di libertà di pensiero e di costume. Il loro quartier generale, situato al numero 46 di Gordon Square, diventò ben presto la sede degli imperdibili “incontri del giovedì” organizzati dal giovane studente universitario. Alle riunioni partecipavano ragazzi e ragazze in aperto scambio di idee e opinioni, contro ogni regola di genere. Dalle aule dei college venivano quindi trapiantate le questioni sul bene e sul bello (come emergeva dai postulati dei Principia Ethica di G.E. Moore, la loro Bibbia), in un acceso dibattito che poteva vertere ora sull’etica e la natura dell’arte ora sull’amore libero e il piacere della vita, in spregio di ogni convenzione tardo-vittoriana. Ma sempre, al centro del nuovo focolare, dominava il culto dell’amicizia e dei legami umani riposti nelle loro file. In questo luogo di ardente vitalità e edonismo intellettuale, si erano immersi dopo aver lasciato la lugubre “casa di tutte le morti” (come la definì Henry James), eretta nel quartiere di Kensington e profondamente segnata da una serie di lutti, per abbracciare la vita mondana di Bloomsbury. Dopo la morte della mamma Julia e della sorellastra Stella Duckworth, l’atmosfera che si respirava nella dimora ancestrale si era fatta ancora più cupa, irrespirabile, in confronto alla luminosità dei nuovi ambienti o alla sensazione di leggerezza provata durante le estati precedenti, quando «il suono sembra cadere in un’aria elastica, gommosa, che lo trattiene e gli impedisce di farsi tagliente»3Virginia Woolf, A Sketch of the Past..

Più grandi, nel 1905, i fratelli Stephen decisero di ripercorrere insieme i loro luoghi sacri, lungo le coste della Cornovaglia, assaporando un tuffo nel passato, sotto il fragore del vento e il garrito dei gabbiani. Il ritorno simbolico al Faro di Godrevy, affacciato sulla baia familiare, preparava loro la strada verso il grembo spoglio della nursery, avvolta nella polvere di ricordi delle carezze materne. Da una di quelle giornate d’agosto, irta sulla scogliera di Carbis Bay, Virginia ricorda:

Com’era strano guardare le forme familiari della terra e del mare srotolarsi ancora una volta, come se una mano avesse sollevato magicamente il sipario che pendeva su di noi, e vedere le forme silenziose ma palpabili, che per più di dieci anni avevamo visto solo in sogno o nelle visioni durante le ore di veglia. […] Ma, come ben sapevamo, non potevamo andare oltre; altrimenti l’incantesimo si sarebbe infranto. Le luci non erano più le nostre luci; le voci erano voci di estranei. […] Rimanemmo lì come fantasmi all’ombra della siepe, e al rumore dei passi ci allontanammo.

Nell’autunno dell’anno seguente, dopo un lungo viaggio di gruppo in Grecia, con passaggio a Costantinopoli, Thoby riportò i primi sintomi del tifo. Arrivati in patria, i giorni della malattiafurono i più difficili per tutti.Il primo soccorso all’infermo vide in prima linea Leonard e Lytton, gli amici rimasti al suo capezzale fino all’ultimo, e per questo Virginia si sarebbe legata per sempre a loro.La morte del giovane fu come la caduta di un passero, vispo e allegro perfino nella malattia, chiuse gli occhi dolcemente; ancora bellissimo, se ne andava a soli ventisei anni. Nei giorni a venire, la sorella provò a tenerlo ostinatamente in vita, ancora per poco, celando il segreto della sua dipartita nelle lettere alla compagna di viaggio Violet Dickinson, anche lei ammalata.

Risvegliata dalla dura realtà, nella crisi del lutto, le tornò allora alla mente il modo in cui Orazio apostrofava Virgilio nelle Odi: animae dimidium meae («metà dell’anima mia»), e sentiva che quelle parole facevano eco al suo amore per Thoby. L’idea della vita spezzata nel fiore degli anni la invitava a ripiegarsi sui versi immortali di Shelley e Milton, traboccanti del potere dell’elegia, attingendo all’amato Keats il balsamo per la ferita più profonda e insanabile. In particolare, le risuonavano alla memoria interi passi di Tennyson (In Memoriam A.H.H.), il poeta prediletto del padre, nel suo omaggio alla gioventù arrestata nel primo fuoco.

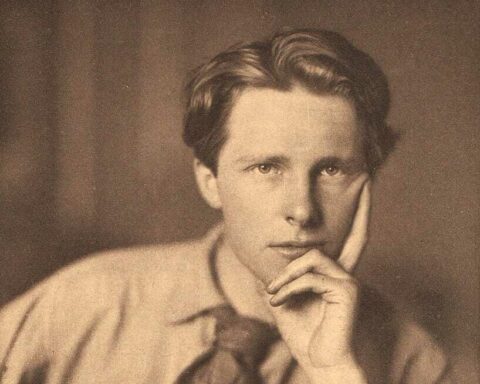

E se più tardi, ormai adulta, Virginia Woolf ritrovò qualche tratto del genio fraterno – senza dubbio la coltezza e l’energia – nell’amicizia leggendaria con Rupert Brooke, anche questo legame caloroso era destinato a concludersi prematuramente, sotto i cannoni della Grande Guerra, sepolto come un idolo romantico su un’isola greca. Il poeta-soldato che non era mai stato veramente, ai suoi occhi, personificava l’immagine di un giovane Byron, carpito prima della propria ora, come premoniva Menandro, sicché «muore giovane chi è caro agli dei».

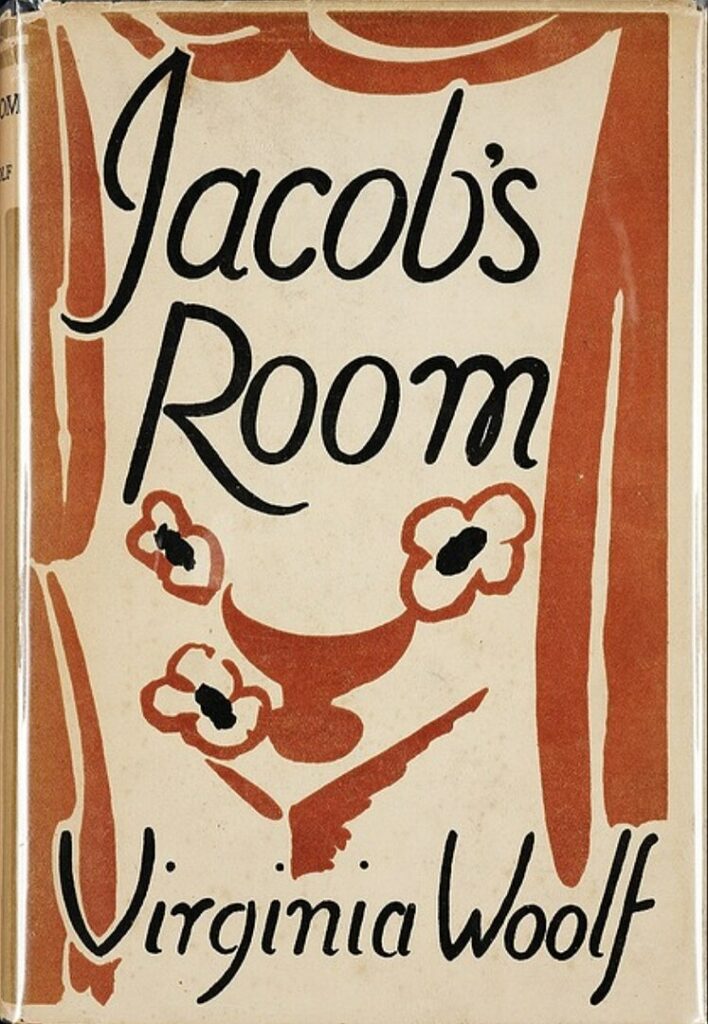

Da quel momento in poi, i fantasmi di Rupert e Thoby si misero in contatto nel suo «cuore dei cuori», protetti entrambi nell’alveo della memoria, fino a trovare lo spazio più giusto per l’elaborazione del trauma della perdita fra le pagine del romanzo Jacob’s Room (pietra miliare del Modernismo inglese, apparso nell’annus mirabilis 1922).

Dietro le sembianze del defilato protagonista Jacob Flanders, anch’egli freshman al Trinity come Thoby (classe 1906, quando lo stesso Brooke cominciò il primo term al King’s), si possono scorgere, in filigrana, i tratti dei ragazzi reali che l’avevano mossa alla visione. Probabilmente caduto sui campi di battaglia (Flanders ne è un indizio, appunto), attorno al caro disparu si avverte, per estensione, lo spreco di un’intera generazione perduta di giovani britannici. Da un lato più intimo, per tutta la durata della composizione, lo spettro del fratello l’aveva accompagnata, quasi che le sembrava di tessere un dialogo intimo con lui. In questo modo, aveva provato ad afferrare un’ombra, incarnandola nella tela delle sue parole, per restituirle il dono ricevuto in passato grazie al potere dell’immaginazione.

Istituita come tappa fondamentale del Grand Tour, la Grecia fa però solo da sfondo a una formazione interrotta tragicamente: sono le spoglie del Bildungsroman. Nello stesso tempo, la penna penetra come una lampada a olio, illuminando poco a poco le varie “stanze” della breve esistenza di Jacob, a partire dalla sua camera da letto, una comune garçonnière che ne ospita ancora le tracce, e per sineddoche le scarpe. In un caleidoscopio di impressioni e salti prospettici, i resti – o i frammenti – del suo passaggio mortale giacciono nei luoghi e nelle vite che ha toccato:

In ogni caso la vita è una processione di ombre, e Dio sa perché le abbracciamo così volentieri, e le vediamo allontanarsi con tanta angoscia, visto che non sono che ombre. E allora, se questo e molto altro è vero, perché ci sorprende, nell’angolo della finestra, l’improvvisa visione di un giovane seduto su una sedia, e di tutte le cose al mondo la più reale, la più solida ci sembra quella che conosciamo meglio – perché? Visto che un momento dopo non sappiamo più niente di lui. È così che vediamo le cose. Queste sono le condizioni del nostro amore.

Un simile tentativo di restituzione poetica attirerà anni dopo, con The Waves (1931), l’evanescente profilo di Percival, l’absent finito in un altrove dimenticato, che sa di «un angolo di un campo straniero» alla Brooke (The Soldier). Nascosto in mezzo al coro di amici raccolti attorno a lui, a scrutare ogni sua mossa, è l’unico a rimanere in silenzio ogni volta che viene invocato. Tuttavia, la sua assenza di pura luce diventa tangibile nella possanza dello spirito:

Percival quel giorno sedeva guardando fisso davanti a sé nella cappella. Aveva un certo modo di buttare di scatto la mano dietro la nuca. I suoi movimenti erano sempre interessanti. Tutti noi ci buttavamo le mani dietro la nuca così, senza successo. Aveva una bellezza che si difende da sola dalle carezze. Non era affatto precoce, leggeva qualsiasi cosa scritta per la nostra edificazione senza commenti, e pensava, con quella magnifica equanimità (le parole latine vengono spontanee) che lo avrebbe preservato da grettezze e umiliazioni. […] Così preservato, il suo gusto più tardi si fece estremamente raffinato…

Solo alla fine della stesura, Virginia confiderà al diario il vero debito fraterno: l’intenzione di vergare il nome di Thoby in testa al volume, pur ricordando la lezione keatsiana secondo cui ogni elogio è scritto nelle acque del tempo, e perciò è destinato a svanire.

È fatta; sono rimasta seduta qui, durante l’ultimo quarto d’ora, in uno stato di gloria, calma, e ho sparso qualche lacrima pensando a Thoby, se fosse il caso di scrivere ‘Julian Thoby Stephen 1881 – 1906’ sulla prima pagina. Suppongo di no.

Che la tragica fine del suo “eroe” fosse avvenuta in Inghilterra, sui campi delle Fiandre o sulle sponde dell’Egeo, che fosse realtà o finzione, il lascito del ricordo la avvicinava ancora alle sue affinità elettive, perché in ultimo «tutte le morti sono una sola», e intanto «la vita scorre».

Pierluigi Piscopo (Napoli, classe 1997) ha conseguito una laurea in Lingue e Letterature Moderne Europee, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi sulla poesia di Rupert Brooke. I suoi interessi di studio e ricerca riguardano la memoria della Grande Guerra e le rappresentazioni della mascolinità nella letteratura inglese tra fine Ottocento e primo Novecento. Collabora con riviste italiane e britanniche, tra cui «Pangea» e «Dymock Poets and Friends».

- A Sketch of the Past, 1939. Si riporta il testo nella traduzione di Nadia Fusini Scene di vita vissuta. Uno schizzo del passato – Sono una snob?, Feltrinelli, 2024. Allo stesso modo, i passi a seguire sono tratti dai romanzi La stanza di Jacob e Le Onde, a cura di N. Fusini. ↩︎

- “On Not Knowing Greek”, The Common Reader, 1925. ↩︎

- Virginia Woolf, A Sketch of the Past. ↩︎